Sinto-me profundamente sensibilizado e grato por estar aqui a receber a honra deste prémio que, desde o seu início, todos nos habituámos a ver como um prémio especial, diferente dos outros. Sinto-me imensamente honrado por fazer parte da lista de pessoas a quem foi atribuído o Prémio Pessoa, não só pelo prestígio inerente a todos os nomes daqueles que já receberam esta distinção, mas também porque o meu próprio percurso tanto deve a mais do que um anterior premiado. Recordo, desde logo, João Bénard da Costa, meu padrinho de batismo, o Prémio Pessoa de 2001, que foi das pessoas que mais contribuíram para a minha formação intelectual e humana. Recordo também o Prémio Pessoa de 2005, Luis Miguel Cintra, que teve um papel marcante no meu percurso e que me incentivou a contribuir com o meu trabalho de tradutor para quatro encenações do Teatro da Cornucópia, que considero das experiências mais gratas que tive até hoje. Também devo ao Vasco Graça Moura, Prémio Pessoa de 1995, muitos gestos de incentivo generoso. Penso que o Vasco conseguiu como ninguém prestigiar junto do grande público a missão do tradutor. Devemos ao Vasco Graça Moura grandes tradu- ções de textos fundamentais, trabalhos cuja importância outra coisa não têm feito senão crescer em estatura desde a sua morte. Neste contexto, lembro também o nome do Richard Zenith, Prémio Pessoa de 2012, cuja obra de tradutor (e também de estudioso da poesia portuguesa) nos merece o maior apreço. É uma honra indescritível ver agora o meu nome a fazer parte de uma lista que integra também estes nomes.

O Vasco Graça Moura, a quem me ligavam muitas afinidades, era brilhante nas línguas modernas, uma área à qual eu só esporadicamente me tenho dedicado, já que desde muito cedo senti o enorme apelo das línguas antigas. Tive a sorte de ser filho de um pai e de uma mãe que tinham estudado grego e latim no liceu, como disciplinas obrigatórias numa altura em que praticamente todos os alunos de Letras estudavam latim e grego nos antigos 6º e 7º anos do liceu. A minha mãe teve como professora de grego e latim a famosa Madame Lima no Liceu Francês Charles Lepierre, uma senhora que dava aulas de chapéu e de luvas e que foi tão boa professora que, trinta anos depois, a minha mãe ainda se lembrava o suficiente do que tinha aprendido para me ajudar quando eu próprio me candidatei ao exame de grego do 11º ano. A decisão de tirar o curso de Clássicas deveu muito à inspiração dos meus pais e também à de Sophia de Mello Breyner Andresen, de cuja poesia eu era e sou ainda apaixonado leitor. Em 1984, uns meses antes de entrar para a faculdade, atrevi-me a estabelecer contacto com ela. E esta mulher extraordinária teve a paciência de receber um dia em sua casa um jovem de vinte anos (como eu era na altura) que hoje, ex-fumador, ainda recorda com nostalgia os muitos cigarros que fumámos naquela tarde. Contei-lhe o meu plano de estudar grego e latim na universidade onde ela própria tinha estudado as mesmas línguas. Eu estava à espera de um incentivo qualquer da parte dela, mas não recebi mais do que a frase enigmática: “Espero que não se arrependa”. Mesmo assim, tomei as palavras dela como incentivo, ainda que discreto — mas sempre eram mais encorajadoras do que a frase que eu mais ouvia de outras pessoas quando optei pelo curso que segui: “Grego e Latim? Mas isso não serve para nada.”

A ideia da pretensa inutilidade das línguas clássicas é um enorme equívoco, que toda a minha vida profissional me tenho esforçado por combater. Sobre o carácter imprescindível do latim, num país com a história do nosso, penso que nem deveria ser necessário insistir. Até ao século XVIII, quase metade dos livros publicados em Portugal era em latim. Como é que iremos estudar, no século XXI, a história do nosso país se aceitarmos passivamente a ideia de que as línguas clássicas são inúteis? Como é que vamos estudar a epigrafia romana do nosso território? Ou os manuscritos medievais e renascentistas em latim que abundam nas nossas bibliotecas, começando logo pelos da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra? Como é que vamos ler no futuro os acervos extraordinários dos mosteiros que foram extintos no século XIX, como Alcobaça e outros?

É certo que, nos últimos trinta anos, um papel fundamental tem cabido às Universidades de Coimbra e de Lisboa na manutenção da chama viva dos Estudos Clássicos. Especificamente no que toca à área do grego, a Universidade de Coimbra soube afirmar-se como instituição de excelência, por uma razão que facilmente enunciamos em quatro palavras: Maria Helena da Rocha Pereira. Na verdade, quando olhamos com lucidez para aquilo que é hoje o panorama dos Estudos Clássicos no nosso meio universitário, todos nós temos de reconhecer à Doutora Rocha Pereira um papel insubstituível. Embora eu pró- prio tenha estudado em Lisboa — pelo que nunca fui diretamente aluno dela — mesmo assim sempre me considerei seu discípulo e seguidor do seu exemplo de rigor científico e de objetividade histórico-filológica. Honro-me, hoje, de fazer parte de uma faculdade onde ainda vemos a marca que ela deixou; e honro-me também de ter como colegas os discípulos da Doutora Rocha Pereira que, na área dos Estudos Gregos, mais contributos têm dado: a Prof.ª Maria de Fátima Sousa e Silva, a Prof.ª Maria do Céu Fialho e o Prof. Delfim Leão.

Ainda que as Faculdades de Letras de Coimbra e de Lisboa tenham tido um papel fulcral na manutenção da chama viva dos Estudos Clássicos, mesmo assim é preciso ver que esse trabalho não pode recair na íntegra sobre as universidades. Quando vemos que noutros países europeus os alunos do ensino secundário, que para tal mostrem apetência, têm a possibilidade de fazer cinco ou mais anos de latim e grego antes de chegarem à universidade, bem lamentamos a situação dos nossos alunos portugueses, que estão condenados a iniciar o latim e o grego na universidade em licenciaturas que duram apenas três anos. É preciso que tomemos consciência urgente deste facto: os três anos de licenciatura não são suficientes para estabelecer as bases de línguas como o latim e o grego: é preciso começar mais cedo, antes da universidade: é preciso começar no ensino secundário. Enquanto isso não voltar a acontecer, a qualidade das nossas Humanidades e o estudo da história e cultura portuguesas estarão no futuro seriamente comprometidos.

Uma das razões pelas quais o estudo do grego me parece tão importante é que o grego é a mais antiga língua europeia. É uma língua da qual existem registos escritos que remontam ao século XIII antes de Cristo. São tabuinhas encontradas pelos arqueólogos em cidades mencionadas por Homero, escritas em barro que cozeu acidentalmente nos incêndios que destruíram os palácios da chamada época micénica, isto é, a época da guerra de Troia em que terão vivido Aquiles e Ulisses. Nessas tabuinhas, encontramos palavras gregas que aparecem depois na “Ilíada” e na “Odisseia”; aparecem na tragédia grega do século V antes de Cristo; aparecem nas obras de Platão e Aristóteles; aparecem no Novo Testamento, que é um dos mais importantes monumentos da língua grega; e ainda hoje, em 2017, estas palavras estão neste momento a ser usadas e pronunciadas nas ruas de Atenas. Uma dessas tabuinhas do século XIII a.C., proveniente da antiquíssima cidade de Pilos no Peloponeso, regista a palavra λεφντινο, que significa “feito de marfim”, uma palavra que ainda é usada em grego; regista νθρωπο, ser humano, que tem a mesma forma e o mesmo sentido em grego moderno; e regista ππο, cavalo, que também continua a ser usada hoje, se bem que esta palavra que vem da “Ilíada”, poema em que os cavalos (hippoi) de Aquiles choram, e do livro de Apocalipse com os seus célebres cavalos de cores diferentes — esta mesma palavra na Grécia de hoje é sobretudo usada nas oficinas de arranjo de automóveis, pois é a palavra que, no grego de hoje, designa quantos cavalos tem o motor de um carro. Ora todos nós, falantes de português, conseguimos perceber que estas palavras, cujo registo mais antigo data do século XIII antes de Cristo, estão na base de palavras que hoje usamos também na nossa língua: em λεφντινο reconhecemos a nossa palavra “elefante”; em νθρωπο, antropologia; em ππο, hipismo e hipódromo, etc.

O grego tem mais de três mil anos de história como língua escrita, o que o torna de facto um fenómeno especial no universo das línguas hoje faladas. Perguntar-me-ão se a língua de Homero, de Platão e do Novo Testamento é a mesma do jornal publicado hoje online em Atenas. É a mesma. Dizer “grego antigo” e “grego moderno” é um artificialismo, porque o grego foi sempre a mesma língua. O verbo que Homero emprega para descrever o desmaio de Laertes, pai de Ulisses, no Canto XXIV da “Odisseia” voltará a aparecer, 800 anos depois, no Evangelho de Lucas, com exatamente o mesmo significado. O mesmo verbo existe ainda hoje em grego moderno, embora não sirva para descrever o desmaio de um ancião na ilha de Ítaca, nem para descrever as pessoas a desfalecerem de terror apocalíptico como no Evangelho de Lucas. Na Grécia de hoje, lemos esse verbo com 2700 anos de história escrita nas instruções de como descongelar minipizas no microondas. Como veem, nada escapa à modernização. Como organismo vivo que é, uma língua é algo que está naturalmente em constante evolução, mas o que é espantoso no caso do grego é o facto de ter mantido, de Homero ao jornal de hoje em Atenas, as marcas não só lexicais como morfológicas que lhe preservaram sempre a mesma identidade. Basta dizer que o grego mantém hoje o sistema de casos do grego antigo, tendo desaparecido da linguagem falada apenas o dativo (que no entanto é ainda utilizado, por alguns, na linguagem escrita). Mantêm-se o acusativo e o genitivo. Mantém-se aquela distinção determinante, em termos de aspeto verbal, entre o tempo presente e o tempo aoristo, tal como no grego falado e escrito no tempo de Homero, de Sófocles ou de São Paulo. É essa distinção fulcral entre presente e aoristo que nos permite perceber a diferença, no Novo Testamento, entre o Pai Nosso colocado por Mateus na boca de Jesus e a mesma oração quando a lemos na versão diferente de Lucas. É o facto de o mesmo Lucas não ter conjugado um determinado verbo no aoristo, quando se esperaria naquele contexto o aoristo, que explica a razão pela qual milhões de cristãos ainda hoje vão à igreja participar na recordação da Última Ceia de Cristo. O mundo seria muito diferente se, em vez de poieîte, Lucas tivesse atribuído a Jesus a forma verbal poiêsate. Isto são questões que só se veem no texto grego, pois não é possível transmiti-las em tradução. Por isso, o ideal seria que todos conseguíssemos ler o Novo Testamento em grego — e, já agora, o Antigo Testamento em hebraico. Entretanto, enquanto isso não acontecer, de alguma utilidade será ainda o papel do tradutor.

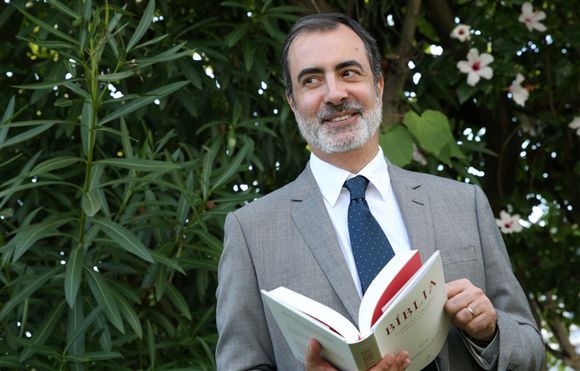

No caso da Bíblia, o papel do tradutor não é para pessoas que gostem de uma vida calma. A história da tradução da Bíblia é a história de homens zangados uns com os outros. Quando, no início do século XX, se publicou em Atenas a primeira edição do Novo Testamento em que o texto tinha sido modernizado de modo a refletir o grego falado dois mil anos depois de Cristo, veio imediatamente a condenação feroz da Igreja Ortodoxa, que considerou esse Novo Testamento moderno um insulto e uma blasfé- mia. Houve manifestações de rua em Atenas tão violentas que morreram oito pessoas. A edição foi logo proibida e retirada de todas as livrarias. Se retrocedermos 1500 anos, vemos como os santos Agostinho e Jerónimo se desentenderam por causa de questões referentes a opções de tradução da Bíblia. Os primeiros dois tradutores da Bíblia para inglês foram queimados em praça pública, sendo que só o primeiro teve a sorte de já estar morto quando isso aconteceu; e nem João Ferreira de Almeida, o primeiro tradutor português da Bíblia, escapou de ser queimado em efígie pela Inquisição de Goa. Temos presente hoje aqui connosco um dos maiores especialistas mundiais da história da Inquisição, o Prof. José Pedro Paiva: ele bem nos poderia dizer o que teria sido o meu destino se eu tivesse nascido no reinado de D. João V — ou até no reinado de D. José, não sei. Vivendo, como tenho o privilégio de viver, no Portugal de hoje, verifico que em vez de ser queimado vivo em praça pública ganhei o Prémio Pessoa. Não me posso queixar.

Na verdade, não me posso queixar. Tive a sorte enorme de ter excelentes professores de grego na Faculdade de Letras de Lisboa, graças a quem pude fazer o percurso que fiz. Tenho a sorte de ser professor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, cuja reputação e excelência na área dos Estudos Clássicos é reconhecida nacional e internacionalmente. Mas a circunstância definidora da minha vida, pela qual me sinto mais grato, é o facto de ter tido os pais que tive, que me moldaram e fizeram de mim aquilo que sou. Há tempos falei com a minha irmã Catarina sobre esta questão de eu ser um produto da imaginação e da vontade dos nossos pais, mas como mãe que ela é de três filhos, a Catarina disse-me que é uma fantasia pensar que as crianças são uma plasticina da qual qualquer pai ou mãe consegue moldar um futuro Prémio Pessoa. Seja como for, eu quero pensar que esse mérito é devido aos meus pais. Eles merecem toda a minha gratidão.

Além dos meus pais, há outras pessoas, que já partiram, com quem eu teria gostado de partilhar a alegria deste prémio. Volto a mencionar o meu padrinho, João Bénard da Costa; e recordo também o nome de André Jorge, fundador da editora Cotovia, que me deu sempre o seu apoio amigo e o seu voto de confiança em todos os projetos que lhe propus.

Como se vê, estou a entrar na fase dos agradecimentos, e, assim sendo, gostaria de agradecer ao Armando Possante e ao Grupo Vocal Olissipo a presença musical nesta cerimónia. A divulgação que eles têm feito do património musical português dos séculos XVI e XVII é altamente meritória e merece todo o nosso aplauso. Quero dirigir ao Paulo Ferreira e a toda a equipa da Booktailors um agradecimento enorme pelo cuidado e pelo carinho que têm tido comigo. Quero agradecer o maravilhoso profissionalismo de toda a equipa da editora Quetzal, e quero muito especialmente dar um grande abraço ao Francisco José Viegas, um interlocutor de rara sensibilidade e um coapaixonado por este projeto da Bíblia. Finalmente, o meu maior agradecimento vai para o meu marido André, que apesar de ter a tarefa difícil de me aturar, ainda consegue a proeza de, com frequência diária, pôr as nossas vidas — a dele e a minha, portanto: a nossa vida — a transbordar de felicidade. E isto não é exagero! Muito obrigado.

![📢 [𝐍𝐎𝐕𝐎 𝐏𝐎𝐃𝐂𝐀𝐒𝐓]

A propósito das celebrações dos 𝟒𝟎 𝐚𝐧𝐨𝐬 𝐝𝐨 𝟐𝟓 𝐝𝐞 𝐀𝐛𝐫𝐢𝐥, recolhemos junto de alguns sócios e amigos do CNC depoimentos sobre o tema Liberdade. Publicamos a intervenção de 𝐌𝐢𝐠𝐮𝐞𝐥 𝐑𝐞𝐚𝐥, em 2014.

Para ouvir, clique no link para Podcasts, na bio @centronacionalcultura

🎧 Audio-histórias do Centro Nacional de Cultura

#CNC #CentroNacionaldeCultura #audiohistoria #podcast #25deAbril #MiguelReal](https://scontent-lis1-1.cdninstagram.com/v/t39.30808-6/492732671_1067886752034380_1168987878210664926_n.jpg?stp=dst-jpg_e35_tt6&_nc_cat=111&ccb=7-5&_nc_sid=18de74&_nc_ohc=zG_GU4XNIesQ7kNvwGSFLyf&_nc_oc=Adn0R9vb2iqnZVoNmVPrp3umBv5kXKky3mos5k_5XQtrugSjAiFd3_wouVrcLrJk7bU&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent-lis1-1.cdninstagram.com&edm=AM6HXa8EAAAA&_nc_gid=5D6D83I4toplTA45055JIg&oh=00_AfE5PjHiefyUpLK1ll_V_6pRYnCeWkCxMART9vapdgMQ8Q&oe=681A09B9)

![📢 [𝐍𝐎𝐕𝐎 𝐏𝐎𝐃𝐂𝐀𝐒𝐓]

"𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚𝐫 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐨 𝐟𝐮𝐭𝐮𝐫𝐨" foi um ciclo de conferências organizado pela Comissão Nacional da UNESCO, com o apoio do Ministério da Educação, que teve lugar em 1991 e foi coordenado por 𝐇𝐞𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐕𝐚𝐳 𝐝𝐚 𝐒𝐢𝐥𝐯𝐚.

Publicamos o comentário (em francês) de 𝐉𝐨𝐬é 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐆𝐚𝐠𝐨 e a resposta de 𝐉𝐨𝐞̈𝐥 𝐝𝐞 𝐑𝐨𝐬𝐧𝐚𝐲 nesta “teleconferência simultânea” realizada a partir em Lisboa, Coimbra e Porto.

Para ouvir, clique no link para Podcasts, na bio @centronacionalcultura

🎧 Audio-histórias do Centro Nacional de Cultura

#CNC #CentroNacionaldeCultura #audiohistoria #podcast #joelderosnay #helenavazdasilva #educacao #josemarianogago](https://scontent-lis1-1.cdninstagram.com/v/t39.30808-6/492095850_1062616059228116_6103828415027894325_n.jpg?stp=dst-jpg_e35_tt6&_nc_cat=108&ccb=7-5&_nc_sid=18de74&_nc_ohc=95djdhlZdY4Q7kNvwFGXAbd&_nc_oc=AdmUQoqAxQZFXPmI3cZK4hiGhjKH3qtx6IqsUQRtb1Ip75o3LE3KR7B_qCKcdsWVpxA&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent-lis1-1.cdninstagram.com&edm=AM6HXa8EAAAA&_nc_gid=5D6D83I4toplTA45055JIg&oh=00_AfHUmrBIaFxW-LtmICrphObv7eEbdxrII7ZP3IFWVYG96w&oe=6819FC9A)

![[𝐂𝐮𝐫𝐬𝐨 𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞] - 𝐓𝐡𝐨𝐦𝐚𝐳 𝐝𝐞 𝐌𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐁𝐫𝐞𝐲𝐧𝐞𝐫

Thomaz de Mello Breyner foi médico da Casa Real e do Hospital do Desterro. A sua cultura acima da média permitiu-lhe ser uma testemunha atenta do mundo que o rodeava. Com uma integridade inabalável e um temperamento bondoso teve amizades improváveis fora do seu círculo social. Durante quase quarenta anos, Thomaz de Mello Breyner manteve um diário pormenorizado, dois livros de Memórias e cerca de duas mil cartas que escreveu à família. Esse material serviu de base à biografia Thomaz de Mello Breyner, Relatos de uma época, do fim da monarquia ao Estado Novo publicado pela Imprensa Nacional-Casa da Moeda, em 2017.

Aquilo que propomos neste curso é, sempre guiados por escritos de Mello Breyner, revisitarmos a história recente de Portugal e da Europa, entre 1866 e 1933.

Coordenação: 𝐌𝐚𝐫𝐠𝐚𝐫𝐢𝐝𝐚 𝐌𝐚𝐠𝐚𝐥𝐡ã𝐞𝐬 𝐑𝐚𝐦𝐚𝐥𝐡𝐨

Mais informações e inscrições no site cnc.pt

(link na bio @centronacionalcultura )

#CNC #CentroNacionaldeCultura #CursoOnline #Cultura #historia #historiadeportugal #ThomazdeMelloBreyner](https://scontent-lis1-1.cdninstagram.com/v/t39.30808-6/491580307_1061113379378384_6331563820678783713_n.jpg?stp=dst-jpg_e35_tt6&_nc_cat=105&ccb=7-5&_nc_sid=18de74&_nc_ohc=TKTcUlnpVq0Q7kNvwGBajG1&_nc_oc=AdlyweF_lsyMqGnksuy8sU6PFsI-HDFZGoAu89hbFfiY-xAgbz1_v227LPDj6jX0rg0&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent-lis1-1.cdninstagram.com&edm=AM6HXa8EAAAA&_nc_gid=5D6D83I4toplTA45055JIg&oh=00_AfG_Aw1yxCqBlsqUino982D4i1e9JX25GJC7B5t6upqNZw&oe=6819FF1F)

![𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚 𝐝𝐨 𝐇𝐮𝐛 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐮 𝐝𝐨 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦ó𝐧𝐢𝐨 𝐚 𝐒𝐚𝐫𝐚𝐣𝐞𝐯𝐨

A terceira visita de aprendizagem entre pares promovida pelo Hub Europeu do Património, terá lugar de 21 a 23 de maio de 2025, em Sarajevo, na Bósnia-Herzegovina.

Organizado em parceria com a cidade de Sarajevo, este programa oferece uma oportunidade única para partilhar boas práticas e adquirir competências para enfrentar os desafios ambientais, digitais e sociais relacionados com o património cultural em contextos locais.

Inscreva-se até 𝟐𝟏 𝐝𝐞 𝐚𝐛𝐫𝐢𝐥 𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟓.

Saiba mais em www.cnc.pt

[link na bio]

#CNC #CentroNacionaldeCultura #culturalheritage #europa #europanostra #patrimonio #patrimoniocultural #cultura #EuropeanHeritageHub #Heritage #EU #Europe #HeritageNews #PeerLearning #Sarajevo #DesenvolvimentoUrbano

@eurheritagehub

@europanostraeu

@eurocities.eu](https://scontent-lis1-1.cdninstagram.com/v/t39.30808-6/492077387_1059649332858122_3351182680649734935_n.jpg?stp=dst-jpg_e35_tt6&_nc_cat=103&ccb=7-5&_nc_sid=18de74&_nc_ohc=lXuGtGPzXGYQ7kNvwHYDhXP&_nc_oc=AdnOaVR-Kn_1udEcFMt_y25Dmx6Auog2OsnkolRqX3OuFDgADWr1Mmy1qWhQkzQZe-M&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent-lis1-1.cdninstagram.com&edm=AM6HXa8EAAAA&_nc_gid=5D6D83I4toplTA45055JIg&oh=00_AfEx9JtR9fpFHyIf8zcISZGZtIQBqCfr1J1QJ2o9vgyDSw&oe=6819ECA0)

![📢 [𝐍𝐎𝐕𝐎 𝐏𝐎𝐃𝐂𝐀𝐒𝐓]

"𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚𝐫 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐨 𝐟𝐮𝐭𝐮𝐫𝐨" foi um ciclo de conferências organizado pela Comissão Nacional da UNESCO, com o apoio do Ministério da Educação, que teve lugar em 1991 e foi coordenado por Helena Vaz da Silva.

Publicamos a apresentação de 𝐇𝐞𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐕𝐚𝐳 𝐝𝐚 𝐒𝐢𝐥𝐯𝐚 desta “teleconferência simultânea” realizada a partir em Lisboa, Coimbra e Porto e a intervenção (em francês) de 𝐉𝐨𝐞̈𝐥 𝐝𝐞 𝐑𝐨𝐬𝐧𝐚𝐲, Diretor de Previsão e Avaliação de La Villette, a Cidade das Ciências e da Indústria em Paris.

Para ouvir, clique no link para Podcasts, na bio @centronacionalcultura

🎧 Audio-histórias do Centro Nacional de Cultura

#CNC #CentroNacionaldeCultura #audiohistoria #podcast #joelderosnay #helenavazdasilva #educacao](https://scontent-lis1-1.cdninstagram.com/v/t39.30808-6/490022571_1057114923111563_8427254994642913526_n.jpg?stp=dst-jpg_e35_tt6&_nc_cat=106&ccb=7-5&_nc_sid=18de74&_nc_ohc=e-A3No-ptJwQ7kNvwGaQqYj&_nc_oc=Admn1MwrV6NbR_ZAcNyoz-S-NIp4aq9dRdypON-bAyyh4jEfjUcysbQZkKv_4uRX7lQ&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent-lis1-1.cdninstagram.com&edm=AM6HXa8EAAAA&_nc_gid=5D6D83I4toplTA45055JIg&oh=00_AfFfJ62GUK5WCQwIsEO-Fyh3bERO0vIMSWCj6VVqUiGadQ&oe=681A0483)

![𝐇𝐚𝐫𝐝𝐰𝐢𝐜𝐤 𝐇𝐚𝐥𝐥 𝐚𝐜𝐨𝐥𝐡𝐞 𝐚 𝐑𝐞𝐬𝐢𝐝ê𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐢𝐚 𝐝𝐨 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦ó𝐧𝐢𝐨 𝐈𝐧𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐯𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟓

A Europa Nostra, que o Centro Nacional de Cultura representa em Portugal, o National Trust e a INTO – International National Trusts Organisation vão organizar a primeira edição das Residências Europeias do Património Inclusivo entre 14 e 20 de junho de 2025 em Hardwick Hall, no Reino Unido.

Cerca de 10 interessados serão selecionados para se reunirem e debaterem as melhores práticas em matéria de património e explorarem o duplo papel dos sítios patrimoniais no enriquecimento da vida das pessoas e na recuperação de ambientes naturais prósperos.

A Residência Europeia para o Património Inclusivo 2025 foi concebida para estudantes, profissionais, gestores de sítios e partes interessadas do setor do património com um leque diversificado de conhecimentos, antecedentes e experiências. Os interessados de todas as idades, raças, credos, identidades de género e também pessoas com deficiência são incentivados a candidatar-se.

𝐀𝐬 𝐜𝐚𝐧𝐝𝐢𝐝𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚𝐬 𝐝𝐞𝐯𝐞𝐦 𝐬𝐞𝐫 𝐚𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐝𝐚𝐬 𝐚𝐭é 𝟏𝟒 𝐝𝐞 𝐚𝐛𝐫𝐢𝐥 𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟓.

Saiba mais em www.cnc.pt

[link na bio]

#CNC #CentroNacionaldeCultura #culturalheritage #europa #europanostra #patrimonio #patrimoniocultural #cultura #Residency #HeritageResidency #HardwickHall #heritage #EU #Europe #HeritageNews

@europanostraeu

@nationaltrust

@intoheritage

@creative.eu](https://scontent-lis1-1.cdninstagram.com/v/t39.30808-6/490583653_1056320976524291_8934325357213544322_n.jpg?stp=dst-jpg_e35_tt6&_nc_cat=109&ccb=7-5&_nc_sid=18de74&_nc_ohc=g4KDFj_gfEAQ7kNvwHCF0J8&_nc_oc=Admrels_IL5yuaWnT-j6saO5Z8w-RBqYGQVA7fsWyc8Z8itsMT-QEMjRXs5MdDQMuI4&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent-lis1-1.cdninstagram.com&edm=AM6HXa8EAAAA&_nc_gid=5D6D83I4toplTA45055JIg&oh=00_AfGlNwjTLAlMufGJyka5KVeWWYYn03NRNc_qEBsWWxzUwg&oe=681A0137)