A IMPORTÂNCIA DA MEMÓRIA

Naquela noite de sábado, depois de comemorar, à distância, com Amesterdão, os sete anos de um neto, feliz numa celebração auspiciosa, veio a notícia, entre os alertas que as novas tecnologias trazem, da morte de Maria Velho da Costa. Era uma amiga de confiança, Margarida Gil, que dava a notícia inesperada. Nessa tarde, falara com o Eduardo Lourenço, para lhe dar um abraço pelas suas noventa e sete primaveras, e estava longe de pensar que à noite iria relembrar as palavras premonitórias do seu prefácio a Maina Mendes, onde a personagem feminina emblemática simbolizava na mudez, a mudez de uma sociedade e a exigência de libertação de constrangimentos arcaicos. E relembrei as palavras do ensaísta, a ligarem a mestria literária e o grito de alerta humano… “É na trama de uma escrita densa e plural, de um virtuosismo sem exemplo entre nós, que Maina Mendes se encontra escrita e dispersa em múltiplos perfis, ‘puzzle’ voluntário organizado do interior (ou do lado invisível da trama) pela pressão uniforme do mundo recusado, mundo masculino, onde ele é a voz silenciada, negada ou submersa que se recusa à afonia definitiva”… E o certo é que para o ensaísta ninguém dos contemporâneos “redistribui com tanto sucesso as experiências mais criadoras da prosa portuguesa, de Fernão Lopes a Guimarães Rosa, paisagens atravessadas e recriadas, a par de outras, com uma originalidade absoluta”. Fui encontrando Maria Velho da Costa em diversos momentos e de diversas maneiras: antes do mais, na minha adolescência de leitor a acompanhar a geração de “O Tempo e o Modo”. Não esqueço a tradução de Opressão e Liberdade de Simone Weil, por Maria Velho da Costa para o Círculo do Humanismo Cristão da Morais – como Maria de Fátima Sedas Nunes – num texto significativamente encimado por duas citações, de Espinosa e de Marco Aurélio. Do primeiro: “No que diz respeito ao homem, nem o riso, nem as lágrimas, nem a indignação, mas o entendimento”. Do Imperador romano: “O ser dotado de razão pode transformar todo o obstáculo em matéria de trabalho, e dele tirar partido”. E aí Simone Weil partilha uma experiência espiritual emancipadora. Depois fui lendo e acompanhando os lídimos combates pela liberdade de ideias e de escrita – ao lado de duas outras amigas Maria Isabel Barreno e Maria Teresa Horta… No final dos anos setenta, encontrámo-nos numa singular experiência com Maria de Lourdes Pintasilgo, Teresa Santa Clara Gomes e Helder Macedo. Fomos tendo contacto e lendo com gosto e interesse a sua obra, num sentido seguro de maturidade. Casas Pardas (1977), Lúcia-lima (1983), Missa in Albis (1988), Dores (1994)… Quando estava no Ministério da Educação, tive a honra de poder contar com a sua colaboração no meu gabinete, num projeto, em que pus especial empenhamento, de escritores e artistas em contacto com as escolas. Nada melhor do que garantir uma aprendizagem viva, baseada no contacto dos estudantes com os nossos melhores no domínio da criação. A ideia nasceu uma noite no ateliê da Graça Morais na Costa do Castelo – e contou ainda com Lídia Jorge, João de Melo, Gastão Cruz, Paulo Teixeira. No projeto também se integraria Maria Velho da Costa, num tempo em que Maria Isabel Barreno representava o Ministério da Educação em Paris (no que foi uma colaboração muito profícua designadamente com Jack Lang). Nesse sábado, dia 23 de maio, em que a notícia infausta veio, dei-me a lembrar esse tempo e a nossa última conversa telefónica, em que Maria Velho da Costa me pediu desculpa por não poder corresponder a um convite para falar numa sessão pública, por se sentir muito cansada…

UM DIÁLOGO APAIXONANTE

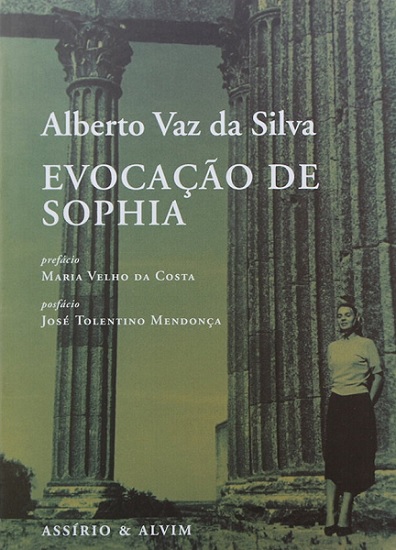

Devo recordar, ainda, graças ao meu querido e saudoso Alberto Vaz da Silva, a lembrança de Sophia de Mello Breyner, a propósito de duas luminosas conferências feitas por ele no Centro Nacional de Cultura, no Porto e em Lisboa, que a Assírio e Alvim publicou, com o título Evocação de Sophia (2009), tendo na capa uma inesquecível fotografia de Sophia no Templo de Diana em Évora, da coleção de Alberto Lacerda e Luís Amorim de Sousa. Maria Velho da Costa fez um extraordinário prefácio, onde Sophia nos é apresentada, tal como era, num diálogo tocante que tanto nos sensibiliza, sobretudo escrito num tom que faz a prova do que Eduardo Lourenço premonitoriamente referiu a propósito de Maina Mendes. “Falávamos de noite, no alpendre quase morno, sem tom nem som. Nenhuma das duas era desesperadamente musical. Não havia música nem nos fazia preciso. Falávamos mais de todos do que de tudo; do tudo eram a arte e a poesia – nem política, nem mundos a mudar. Não era a prudência de pertencermos a fações políticas diferentes. Era a força da indiferenciação da noite, quando as mulheres falam. Falávamos de amores, de filhos. De amigos e desamigados. Desse mundo ginecêutico e caótico, onde tínhamos ambas de manter aparências. Brilhávamos na meia obscuridade como as estrelas que se viam no céu limpo, mortais e imortais, passe a solenidade. Porque não éramos solenes. (…) As estrelas reuniam-nos e aplacavam-nos, debaixo do alpendre de heras onde ressuscitavam as osgas do torpor do inverno. – Eu chamo-lhes Olgas, Sophia. Comem mosquitos e limpam o ar de moléstias. – Ah, Maria, dar um nome a um bicho é cativá-lo. É perigoso. Não se pode nomear um vírus, uma bactéria, um micróbio. Um cancro. Ia e vinha e perguntava a cada coisa que nome tinha. Não é verdade, respondeu ela quando a citei. Não é verdade, a poesia não pode tudo, a poesia não pode nada. Não pode nomear o mal”…

Estamos a vê-las, conversando serenamente, na quietude de uma noite algarvia. A lembrarem a astrológica injunção: Ó polvo, ó caranguejo, ó peixe. E a Menina do Mar a dizer, “A minha terra é o mar”. Mas também fica na nossa retina a imagem do percurso matinal, “nesses dias rosados de Primavera na casa da Meia Praia”: “Seguíamos, a praia estava a metros, por um carreiro de terra argilosa, ela à frente, naquele passinho andarilho, até estacar e deixar-me acudir. É que ao longe, ouvia-se o latir dos cães vadios ou soltos, a aproximar-se. Eu enxotava-os, sem pau, de manso, Vão, vão para casa, vão embora. Eles não iam, mas estacavam também, fitos, a ver-nos ir pesarosos. – A Maria parece a Diana, a dos romanos. Olha para os cães e eles ficam com cara de pessoas…”. O diálogo entre Sophia e Maria era a modos que uma projeção do Olimpo no nosso mundo. E isso torna-se evidente quando Maria recorda que um neto seu se assustou quando ela lhe recordou uma passagem belíssima de Sophia: Quando eu morrer voltarei para buscar / Os instantes que não vivi junto do mar”. A criança disse: “Que horror! Um fantasma na praia. – Não é. É o que disse a Menina do Mar, uns tempos que tevede viver cá fora. – Ah. Prontos. Está bem então, avó. – É um fantasma lindo que cabe na palma da mão. Pois é. Na mão do coração”. Maria Velho da Costa trouxe-nos na sua obra algo que nos permite compreender o mundo à nossa volta com gente de carne e osso, demonstrando, como fez em Myra (2008)“que há sempre uma ponta de paraíso, um véu de clemência que estende uma ponta, fugaz que seja”…

Guilherme d’Oliveira Martins

Oiça aqui as minhas sugestões – Ensaio Geral, Rádio Renascença

![📢 [𝐍𝐎𝐕𝐎 𝐏𝐎𝐃𝐂𝐀𝐒𝐓]

Os 𝐄𝐮𝐫𝐨-𝐀𝐭𝐞𝐥𝐢𝐞𝐫𝐬 que o CNC organizou em 1998 e 1999 pretenderam formular questões básicas relacionadas com a cidadania europeia, a vivência democrática, a responsabilidade cívica e o futuro dos portugueses numa Europa integrada, e dar-lhes hipóteses de resposta.

Publicamos as intervenções de 𝐋í𝐠𝐢𝐚 𝐀𝐦â𝐧𝐜𝐢𝐨 e de 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐁𝐞𝐥𝐨 na sessão de debate que teve lugar no dia 11 de julho de 1998.

Para ouvir, clique no link para Podcasts, na bio @centronacionalcultura

NAS ARTES, NAS LETRAS E NAS IDEIAS

🎧 Audio-histórias do Centro Nacional de Cultura

#CNC #CentroNacionaldeCultura #audiohistoria #podcast #cidadania #democracia #europa #euroateliers #ligiaamancio #mariabelo](https://www.cnc.pt/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png)