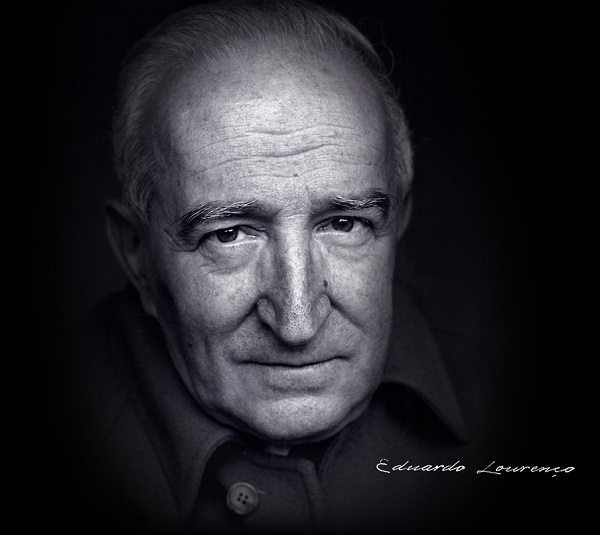

INTERROGADOR INCESSANTE.

Eduardo Lourenço é uma das grandes referências das culturas de língua portuguesa. O ensaísmo que cultivou, na senda de Montaigne e em diálogo com António Sérgio e Sílvio Lima, mas também com Unamuno e Ortega, é uma marca indelével que ficará como um sinal marcante da democracia portuguesa. No seu percurso riquíssimo – desde S. Pedro de Rio Seco a Nice, passando pelo Colégio Militar, pela Universidade de Coimbra, pela criação da revista “Vértice”, pelo exílio cultural de Heidelberg e da Bahia até a Vence – , sempre teve uma participação marcante sempre em fértil ligação com a literatura portuguesa, sobre que refletiu exaustivamente. Foi um heterodoxo, significando essa atitude política e cívica um desalinhamento que significou o culto da liberdade de espírito. A sua escrita é única e inconfundível, revelando com linguagem poética uma extraordinária intuição nas análises dos principais autores do século XX. Não houve autor ou corrente relevantes que lhe tenham passado despercebidos. Na geração de “O Tempo e o Modo” pôde fazer análise crítica com inteira independência, descobrindo a melhor qualidade dos autores, independentemente de escolas, e distinguindo-a do “espírito do tempo”. Quando hoje lemos os seus textos luminosos, apercebemo-nos de que soube sempre distinguir o essencial. Nesse ponto, foi um devoto seguidor de Antero de Quental e da sua geração, que nunca considerou como vencida, mas como renovadora e audaciosamente crítica. Pode dizer-se, assim, que na linha de Garrett e Herculano considerou a cultura portuguesa como rica mercê do diálogo entre tradição e inovação, entre identidade e diversidade, mas sempre estimulada pelos desafios da exigência e da modernidade, ciente das suas limitações e nunca condenada de antemão por qualquer fatalismo…

Uma das visitas mais fascinantes que fiz ao Museu do Prado foi na companhia de Eduardo Lourenço. Não me lembro de quanto tempo tivemos juntos, percorrendo as salas de um modo totalmente desprendido, esquecidos das horas e do tempo. Aconteceu como nos velhos contos medievais em que um minuto se torna mil anos, como com o monge que se distraiu a ver a paisagem e ao voltar já não conhecia os companheiros do convento, pois tinha passado um ror de tempo naquele minuto esquecido. Acho que tivemos duas ou três horas, pouco importa, a verdade é que Eduardo movia-se avidamente, com o prazer supremo de interrogador incessante, entre aquelas pinturas como se estivéssemos num labirinto.

Começámos, ao acaso, por Velásquez, e depressa fomos transpostos para o espírito espanhol, para Quixote e Unamuno, um e o outro encontravam-se e desencontravam-se nesse discurso incessante, como se trocassem de personalidades, e como se a realidade se tornasse ficção e a ficção passasse para o lado de cá do espelho. Camões, Cervantes eram postos em confronto. A realidade peninsular, tão próxima e tão distante.

Há sempre na reflexão de Eduardo Lourenço qualquer coisa de onírico. No concreto da pintura de Velásquez o que importava era ver o que não estava lá. Junto das “Meninas” interrogava-se sobre o fantástico. Tudo ali era real e misterioso, natural e forçado. Era a corte e a sua metáfora. E foi como que, de súbito, se estivesse diante de um romance, com o lado biográfico e o lado imaginoso, num momento em que a História pega asas e começa a sonhar com o que poderia ter acontecido.

Em frente de cada tela, Eduardo parava, e dissertava ora sobre o que tinha acabado de ver na sala anterior ou sobre o quadro ali do lado, ora sobre o momento político que então se vivia (caíra o muro de Berlim e estávamos a debater o futuro do mundo e da América latina na Casa da América, ali a dois passos em Cibeles). A política é um estranho ópio. E falou-se ainda de Fernando Pessoa interrogação permanente sobre os nossos mitos.

Eduardo Lourenço é um filómita e cultiva os mitos como modos de realizar a grande psicanálise mítica do destino português. A cultura é, para o ensaísta (discípulo de Montaigne e da sua pergunta sacramental “Que Sais-je), a vida, a encruzilhada entre a memória e o desejo, a recordação e a esperança, entre Garrett e Herculano, entre o “Orpheu” e a “Presença”.

Mas, de súbito, estávamos diante das telas mais dramáticas de Goya. Por um momento, todos os outros temas se calavam e vinha à ribalta a crueza desumana, o mistério e o absurdo da existência, o ser e o tempo, os grandes acontecimentos, que chocavam com o quotidiano mais comum – e Goya dividido entre o amor à terra e ao povo e o sonho da liberdade chegada com as tropas de Napoleão. O homem moderno vive na contradição e no paradoxo. Eduardo Lourenço, inesgotável, continuou naquele labirinto à procura da complementaridade entre a razão e o sentimento, entre o espírito e a carne, entre o eu e o mundo todo dos outros.

Guilherme d’Oliveira Martins

![O Hub Europeu do Património promove a visita de estudo educativa "𝐀 𝐜𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐧ã𝐨 é 𝐮𝐦𝐚 𝐢𝐧𝐝ú𝐬𝐭𝐫𝐢𝐚: 𝐮𝐦 𝐚𝐧𝐨 𝐝𝐞𝐩𝐨𝐢𝐬", orientada por 𝐉𝐮𝐬𝐭𝐢𝐧 𝐎'𝐂𝐨𝐧𝐧𝐨𝐫, Professor de Economia Cultural na Universidade de Adelaide, que tem trabalhado em política e teoria cultural desde 1990.

A visita realizar-se-á e no dia 𝟏𝟒 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐢𝐨, às 18h (CET), no Erasmushuis da KU Leuven (Lovaina, Bélgica), parceiro do Hub, e será também transmitida em streaming.

Este encontro faz parte de uma série de visitas de estudo educativas organizadas nas universidades Una Europa, uma rede da qual a KU Leuven é membro, e está aberto a todos, especialmente a estudantes, investigadores e profissionais da cultura.

Saiba mais em www.cnc.pt

[link na bio]

#CNC #CentroNacionaldeCultura #culturalheritage #europa #europanostra #patrimonio #patrimoniocultural #cultura #Heritage #EU #Europe

@eurheritagehub

@europanostraeu](https://scontent-lis1-1.cdninstagram.com/v/t39.30808-6/495381753_1078282087661513_9119277886633926984_n.jpg?stp=dst-jpg_e35_tt6&_nc_cat=103&ccb=7-5&_nc_sid=18de74&_nc_ohc=354Z3kFN2AwQ7kNvwEZH1fi&_nc_oc=AdlgL1SY214fAbChY683iXVcpUGqfDtjNGNnqILf94jqWWY-bV_IpsQp_aaETYOLW_0&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent-lis1-1.cdninstagram.com&edm=AM6HXa8EAAAA&_nc_gid=iQ-8vYOYKuciOvFCu_vHQw&oh=00_AfK4ZLz5VhsABfiPytAVO-Mra8a_lI6q0WW64yjQXxmhLg&oe=68292ADB)

![📢 [𝐍𝐎𝐕𝐎 𝐏𝐎𝐃𝐂𝐀𝐒𝐓]

Por ocasião da celebração dos 𝟖𝟎 𝐚𝐧𝐨𝐬 𝐝𝐨 𝐂𝐍𝐂, recordamos os depoimentos recolhidos, em 2005, sobre a história do Centro Nacional de Cultura. Publicamos a primeira parte dessa recolha com as participações de 𝐍𝐮𝐧𝐨 𝐓𝐞𝐨𝐭ó𝐧𝐢𝐨 𝐏𝐞𝐫𝐞𝐢𝐫𝐚, 𝐆𝐨𝐧ç𝐚𝐥𝐨 𝐑𝐢𝐛𝐞𝐢𝐫𝐨 𝐓𝐞𝐥𝐥𝐞𝐬, 𝐉𝐨𝐬é-𝐀𝐮𝐠𝐮𝐬𝐭𝐨 𝐅𝐫𝐚𝐧ç𝐚 e 𝐆𝐮𝐢𝐥𝐡𝐞𝐫𝐦𝐞 𝐝'𝐎𝐥𝐢𝐯𝐞𝐢𝐫𝐚 𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧𝐬 (então Presidente do CNC).

(nota: os depoimentos estão separados por uma pausa)

Para ouvir, clique no link para Podcasts, na bio @centronacionalcultura

🎧 Audio-histórias do Centro Nacional de Cultura

#CNC #CentroNacionaldeCultura #audiohistoria #podcast #80anosdoCNC #nunoteotoniopereira #goncaloribeirotelles #joseaugustofranca #guilhermedoliveiramartins](https://scontent-lis1-1.cdninstagram.com/v/t39.30808-6/494370763_1078239690999086_1957049253626577118_n.jpg?stp=dst-jpg_e35_tt6&_nc_cat=104&ccb=7-5&_nc_sid=18de74&_nc_ohc=UdHRRZV9KT4Q7kNvwGvlHfl&_nc_oc=AdmkzKV17DAdhkvdSXCIB9Z5vB-14KnSTs6_Ep4a3Lvp-QGQ2V98gsDqV4s55-p2B0I&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent-lis1-1.cdninstagram.com&edm=AM6HXa8EAAAA&_nc_gid=iQ-8vYOYKuciOvFCu_vHQw&oh=00_AfJHmHzWR31aNpcqNCZlc97nKvcSZoStCEOlvgkgiTz9gw&oe=68293E69)

![[𝐍𝐎𝐕𝐎 𝐏𝐎𝐃𝐂𝐀𝐒𝐓] 📢 A propósito das celebrações dos 𝟒𝟎 𝐚𝐧𝐨𝐬 𝐝𝐨 𝟐𝟓 𝐝𝐞 𝐀𝐛𝐫𝐢𝐥, recolhemos junto de alguns sócios e amigos do CNC depoimentos sobre o tema Liberdade. Publicamos a intervenção de 𝐋𝐞𝐨𝐧𝐨𝐫 𝐗𝐚𝐯𝐢𝐞𝐫, em 2014.

Para ouvir, clique no link para Podcasts, na bio @centronacionalcultura

🎧 Audio-histórias do Centro Nacional de Cultura

#CNC #CentroNacionaldeCultura #audiohistoria #podcast #liberdade #25deAbril #LeonorXavier](https://scontent-lis1-1.cdninstagram.com/v/t51.75761-15/494663922_18313716181224771_7551572065843906758_n.jpg?stp=dst-jpg_e35_tt6&_nc_cat=101&ccb=7-5&_nc_sid=18de74&_nc_ohc=S_8fcmIlQY0Q7kNvwFMbnHI&_nc_oc=Adllrq4wCYljDgvSTergayIiTsUrCq07kMgQuaHraga3N7AAxdQMMlrEiOrarQOCs2g&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent-lis1-1.cdninstagram.com&edm=AM6HXa8EAAAA&_nc_gid=iQ-8vYOYKuciOvFCu_vHQw&oh=00_AfK0BARTQA7DOyVrXS_Oz5sB46-cjXeKYFeVyTYGyjXdNA&oe=68290C38)