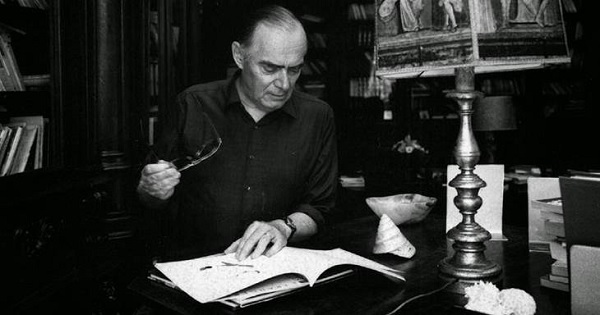

António Osório deixou-nos, mas a sua poesia e a sua memória continuam bem vivas connosco.

O Centro Nacional de Cultura homenageia a sua memória e apresenta condolências à família e amigos.

Sócio efetivo do CNC foi sempre um amigo próximo e disponível – a quem estamos sempre gratos.

E recordo um texto antigo…

«Sou sempre suspeito a falar de António Osório, por vários motivos: antes de tudo, pela amizade que o conhecimento tem fortalecido; depois pelas raízes da Arrábida e de Setúbal, uma vez que também parte de minha família vem dessas mágicas paragens, desde pelo menos o século XVI, até à casa das «Senhoras Conselheiras», minhas tias. Foi lá que meu tio-bisavô aprendeu as primeiras letras, com um frade arrábido do Conventinho, da linhagem espiritual de Frei Agostinho da Cruz. Mas ainda há uma terceira razão para a suspeição – é o amor a Florença, cujas ruelas percorro sempre em busca de Dante e da sua Beatriz, culminando esse périplo fantástico em San Miniato al Monte, junto aos sepulcros de D. Jaime de Portugal e do avô materno do poeta. «O momento mais alto desta aproximação entre Lisboa e Florença encontra-se na figura do “Cardinale Portoghese” D. Jaime, filho do infante D. Pedro, neto de D. João I, cardeal e Arcebispo de Lisboa, falecido em Florença em 1459, com 25 anos, estando o seu túmulo numa capela em S. Miniato al Monte, com um claustro próprio, desde o início rodeado de laranjeiras, símbolo de portugalidade. O corpo repousa, com um rosto jovem e sereno, sobre os ombros de dois meninos (putti), e está defendido por quatro anjos que voam sobre ele e, no alto, pela Virgem e seu filho, uma maravilha que lhe abre a porta do céu». O local é privilegiado, a seus pés está o Arno e Florença em todo o seu esplendor – um lugar de peregrinação para celebrar a amizade e o talento, na procura incessante da poesia. E, neste momento, tão cheio de dúvidas, lembro a mensagem do dia da Poesia de 2010: «Montale deixou-nos uma palavra de esperança para a poesia “que surge quase por milagre e parece condensar toda uma época”, “para essa poesia não há morte possível”».

Em «O Concerto Interior» encontramos a placidez da sabedoria. Rainer Maria Rilke começa por marcar este percurso. Do que se trata é de interrogar a tradição, na sua aceção mais pura, ou não fora o poeta um experiente homem de leis. E se o digo, é porque a «traditio» latina nada tem a ver com qualquer reminiscência retrospetiva do passado. Exige a compreensão fina da transmissão (como movimento incessante) como permanente renovação, baseada na comunicação e sobretudo na confiança. Em António Osório revive uma linhagem de poetas (nunca esqueceremos o que Ana de Castro Osório fez para o reconhecimento de Camilo Pessanha) e essa tradição é tão forte, que só a podemos entender como a busca de um rigor obstinado, que é uma das marcas da sua poesia. «Um pouco como dentro de nós corre sem parar o sangue dos nossos antepassados, que se cruza com o nosso para dar forma ao ser único e irrepetível que somos». É assim que Rilke define o que podemos designar como tradição que, longe de se basear na conservação, reclama a exigência de ligar exemplo, experiência, atenção e cuidado.

Estamos perante um livro de memória e de memórias, de gratidão e de bondade. Quem povoa esta obra são «pessoas, parentes, animais, bichos, árvores, trabalhadores rurais». São os pais, os parentes, os amigos, os tios António e Henrique, Maria Valupi, Cristovam Pavia, Sebastião da Gama, Mário Botas, Carlos Vittorio Cattaneo ainda Carlos Nejar, Eugénio Lisboa e Luís Amaro – as cidades, como seres vivos: Lisboa, Florença, Roma, Paris, Madrid, Barcelona, Londres, Rio de Janeiro e, naturalmente, Setúbal. E há sempre a presença adorável, muito serena e próxima, de Maria Emília, figura central deste «concerto interior». A tradição, voltamos a ela, é a da grande poesia. E assim esta bela autobiografia é feita de lembrança e poesia, que, a cada passo, lemos e recordamos. Não há um registo notarial. Longe disso. Há como que uma conversa com Dante, num passeio entre Florença e Setúbal, com iluminações e lembranças, ao de leve e profundamente. E sentimos a leitura doce e musical do italiano na palavra da mãe, Giuseppina, que começa por apresentar Geppetto, mas continua com Dane e Homero («A meu lado, doente, lias / a guerra de Troia. Heitor / amei depois de ser Aquiles. / Temendo o encontro de ambos / a guerra fazia dos dois lados»), enquanto a palavra do pai, Miguel, o procura aproximar da língua portuguesa e dos seus grandes – da «Cartilha Maternal» de João de Deus ao maravilhoso Camões («Lia-me Camões meu Pai»), até Antero («meu grande Antero»), Cesário e Camilo Pessanha. Sente-se um não mais parar, em que a poesia se entrelaça nas duas línguas.

O poeta confessa: «é uma forma de fazer contas comigo próprio. Ou seja, os sentimentos, as emoções, as vivências que eu não tinha posto em livros anteriores, designadamente num livro a que chamei «Vozes íntimas». E, mais adiante: «todos temos segredos e eu revelo alguns, importantes, que ajudam o leitor a perceber que aquele sujeito que lia o Dante ou o Camões era um indivíduo que podia morrer» (revista Ler, nº 117, outubro de 2012). E este diálogo com os limites está na reflexão do autor de «A Ignorância da Morte» – «A vida é cristalina, a morte é repelente (diz na entrevista, ainda). Nunca percebi como no mistério da criação, pode existir a morte. Nisso sou do contra. E procuro o quê? Procuro exaltar tudo o que a vida tem de bom». Sente-se com nitidez isso mesmo ao longo destas belíssimas páginas – que não podem ser fielmente comentadas, pois ficaremos sempre aquém do que desejaríamos. É a vida que é exaltada nesta ligação extraordinária a um fio de Ariadne que nos conduz a quantos o desejaram (e ele desejou). «Avô João, de ti lembro que eras mago / e generoso com os grilos. / Um me deste, cativo, ao deitar. / Livre, no mesmo sítio (debaixo de um copo) / ficou uma moeda, minha. // Escrivão, contador de vidas e processos, / de mim criança me soube absolver». E a tia Dulce, Maria Valupi? Deixou-lhe a semente persistente da poesia e da arte. Sobre ela há confissões tocantes, que encerram beleza e dramas. Não por acaso, trouxe o meu amigo António Osório ao Tribunal de Contas, para homenagear Miguel Ângelo Lupi, o notável pintor que lá começou por ser amanuense, tendo ganho uma bolsa por decisão pessoal de D. Pedro V («o primeiro homem moderno que houve em Portugal», na expressão justíssima de Ruben A. Leitão) que lhe permitiu a celebridade. E nesse dia pudemos lembrar a luminosidade da sua paleta e a memória dramática de Maria Valupi e de Teresa Júlia, o grande amor do pintor («Teresa Júlia a sua fortaleza de amar, / derradeiro modelo, ele com cabelos brancos, / ela dardejando a integração primaveril…»).

Guilherme d’Oliveira Martins

Notas Biográficas

António Osório de Castro nasceu a 1 de agosto de 1933 em Setúbal e licenciou-se em 1956 na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

Entre vários cargos desempenhados na Ordem dos Advogados, Osório de Castro foi eleito bastonário para o triénio 1984-1986.

Foi também um poeta de enorme qualidade,

tendo recebido vários prémios como o Prémio Literário Município de Lisboa

(1982), o Prédio P.E.N. Clube Português de Poesia (1991) e o Prémio Autores

(2010).

António Osório de Castro foi também administrador da Comissão Portuguesa da

Fundação Europeia da Cultura e presidente da Associação Portuguesa para o

Direito do Ambiente.

Dirigiu a Revista de Direito do Ambiente e do Ordenamento do Território, que fundou, e era diretor de Foro das Letras, revista da Associação Portuguesa de Escritores-Juristas.

Como poeta tem livros publicados no Brasil, em Espanha, em França e em Itália e está também traduzido em revistas para francês, inglês e catalão.

Publicou obras como a Raiz Afectuosa (1972), o seu primeiro livro, A Ignorância da Morte (1978), O lugar do Amor (1981), Décima Aurora (1982), Adão, Eva e o Mais (1983), Planetário e Zoo dos Homens (1990), Casa das Sementes (2006) e A Luz Fraterna (2009).