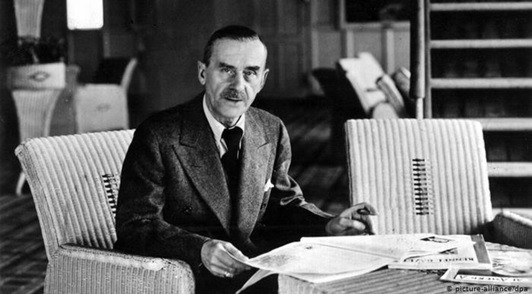

“A Montanha Mágica” é um dos grandes romances europeus de sempre. Thomas Mann (1875-1955) escreveu-o, dando-nos uma extraordinária metáfora sobre o seu (e o nosso) tempo. Filho de uma brasileira de origem portuguesa (Júlia Silva-Bruhns), natural da hanseática Lübeck, Mann dá os primeiros passos literários em Munique e publica em 1901 uma saga admirável de recorte autobiográfico – “Os Buddenbrook”. E pode dizer-se que aí se encontra a força e a vitalidade de uma cultura alemã livre e aberta. Em 1913 dá à estampa “A Morte em Veneza” (celebrizada no cinema, graças a Visconti) e começara a escrever no ano anterior um outro livro que deveria ser sobre a sedução da doença e da morte, a partir da estada com sua mulher Katharina (1883-1980) no sanatório de Davos para curar uma tuberculose. É “A Montanha Mágica”. Mas o romance fugirá ao tema, porque a metáfora da vida se torna mais forte. Em 1929 Mann vence o Prémio Nobel da Literatura e, num período de grandes dúvidas, pelos tempos funestos que se anunciam, torna-se uma das consciências morais do seu tempo, num momento em que a Alemanha vai cair na “banalização do mal”, de que falará Hannah Arendt. Estamos perante um romance filosófico, que desenha um tempo de imensas tragédias. A história é antiga. Hans Castorp protagoniza uma experiência iniciática nos dias agitados e revoltos de antes da guerra de 14. Psicologicamente, sente-se que o perigo espreita em todos os pormenores. De Hamburgo até Davos, Hans faz uma viagem para passar três semanas com o seu primo Joachim Ziemssen, em tratamento no sanatório. Mas, depois de chegar, sofre uma estranha atração por aquele lugar inquietante e mágico. Se programara uma estada curta, o certo é que vai ficar sete anos (como se fossem sete dias). Estaremos perante a metáfora dos dias da criação?

A montanha e o que aí acontece funcionam como fontes de uma luz intensa que ilumina a realidade do mundo, como panorama aparentemente inútil e trágico. Hans não usa relógio nem calendários. O tempo quase deixa de contar. Prevalece o universo febril e sensual do sanatório. A mente e a consciência é que comandam, enquanto em torno daquele lugar se vão acumulando as nuvens negras de uma tempestade inaudita. Ludovico Settembrini e Leo Naphta, com quem Castrop dialoga, simbolizam as duas faces da História – a civilização latina, humanitária e jurídica e a cultura mística e dominadora. Um simpático carbonário dialoga com um obstinado místico da virtude. Sobretudo defrontam-se dois inimigos inseparáveis – vida e morte, progresso e tradição, guerra e paz, ciência e fé, democracia e teocracia… Hans sente-se atraído por aqueles dois lados da humanidade (como Thomas Mann em confronto com seu irmão Heinrich por causa da posição alemã na primeira guerra). Mas ainda há a Senhora Clawdia Chauchat, a russa sensual e hedonista, que acende a paixão em Hans. E Castorp acaba por considerar Settembrini e Naphta apenas tagarelas, incapazes de viver um sem o outro (como os teólogos do célebre conto de Borges). E recusa as duas vias. O valor das ideias é relativo, o fundamental está no valor das pessoas e na sua complexidade – razão e sentimento, sobriedade e paixão, como o demonstram Peeperkorn e Clawdia… A liberdade de espírito vale mais do que a morte, mas a piedade do coração prevalece sobre a vida… E inesperadamente despedimo-nos de Hans no teatro absurdo da guerra. O absolutismo das ideias acaba no campo de batalha. De uma festa de morte, elevar-se-á o amor um dia? Sabemos que o final do romance foi difícil para Thomas Mann. Hans torna-se um anónimo na terrível massa da guerra. E, passada essa experiência tremenda, o romancista vai rever a sua a posição, reconhecendo razão a seu irmão Heinrich contra a loucura nazi.

Agostinho de Morais

![O Hub Europeu do Património promove a visita de estudo educativa "𝐀 𝐜𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐧ã𝐨 é 𝐮𝐦𝐚 𝐢𝐧𝐝ú𝐬𝐭𝐫𝐢𝐚: 𝐮𝐦 𝐚𝐧𝐨 𝐝𝐞𝐩𝐨𝐢𝐬", orientada por 𝐉𝐮𝐬𝐭𝐢𝐧 𝐎'𝐂𝐨𝐧𝐧𝐨𝐫, Professor de Economia Cultural na Universidade de Adelaide, que tem trabalhado em política e teoria cultural desde 1990.

A visita realizar-se-á e no dia 𝟏𝟒 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐢𝐨, às 18h (CET), no Erasmushuis da KU Leuven (Lovaina, Bélgica), parceiro do Hub, e será também transmitida em streaming.

Este encontro faz parte de uma série de visitas de estudo educativas organizadas nas universidades Una Europa, uma rede da qual a KU Leuven é membro, e está aberto a todos, especialmente a estudantes, investigadores e profissionais da cultura.

Saiba mais em www.cnc.pt

[link na bio]

#CNC #CentroNacionaldeCultura #culturalheritage #europa #europanostra #patrimonio #patrimoniocultural #cultura #Heritage #EU #Europe

@eurheritagehub

@europanostraeu](https://scontent-lis1-1.cdninstagram.com/v/t39.30808-6/495381753_1078282087661513_9119277886633926984_n.jpg?stp=dst-jpg_e35_tt6&_nc_cat=103&ccb=7-5&_nc_sid=18de74&_nc_ohc=354Z3kFN2AwQ7kNvwEZH1fi&_nc_oc=AdlgL1SY214fAbChY683iXVcpUGqfDtjNGNnqILf94jqWWY-bV_IpsQp_aaETYOLW_0&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent-lis1-1.cdninstagram.com&edm=AM6HXa8EAAAA&_nc_gid=fU7j7Mhn1EHaV5Cb3Paz_g&oh=00_AfImOB5NBtZKrSGTZrEHU2HbCYoAiemebEVVU-aNOnixMg&oe=682B251B)

![📢 [𝐍𝐎𝐕𝐎 𝐏𝐎𝐃𝐂𝐀𝐒𝐓]

Por ocasião da celebração dos 𝟖𝟎 𝐚𝐧𝐨𝐬 𝐝𝐨 𝐂𝐍𝐂, recordamos os depoimentos recolhidos, em 2005, sobre a história do Centro Nacional de Cultura. Publicamos a primeira parte dessa recolha com as participações de 𝐍𝐮𝐧𝐨 𝐓𝐞𝐨𝐭ó𝐧𝐢𝐨 𝐏𝐞𝐫𝐞𝐢𝐫𝐚, 𝐆𝐨𝐧ç𝐚𝐥𝐨 𝐑𝐢𝐛𝐞𝐢𝐫𝐨 𝐓𝐞𝐥𝐥𝐞𝐬, 𝐉𝐨𝐬é-𝐀𝐮𝐠𝐮𝐬𝐭𝐨 𝐅𝐫𝐚𝐧ç𝐚 e 𝐆𝐮𝐢𝐥𝐡𝐞𝐫𝐦𝐞 𝐝'𝐎𝐥𝐢𝐯𝐞𝐢𝐫𝐚 𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧𝐬 (então Presidente do CNC).

(nota: os depoimentos estão separados por uma pausa)

Para ouvir, clique no link para Podcasts, na bio @centronacionalcultura

🎧 Audio-histórias do Centro Nacional de Cultura

#CNC #CentroNacionaldeCultura #audiohistoria #podcast #80anosdoCNC #nunoteotoniopereira #goncaloribeirotelles #joseaugustofranca #guilhermedoliveiramartins](https://scontent-lis1-1.cdninstagram.com/v/t39.30808-6/494370763_1078239690999086_1957049253626577118_n.jpg?stp=dst-jpg_e35_tt6&_nc_cat=104&ccb=7-5&_nc_sid=18de74&_nc_ohc=UdHRRZV9KT4Q7kNvwGvlHfl&_nc_oc=AdmkzKV17DAdhkvdSXCIB9Z5vB-14KnSTs6_Ep4a3Lvp-QGQ2V98gsDqV4s55-p2B0I&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent-lis1-1.cdninstagram.com&edm=AM6HXa8EAAAA&_nc_gid=fU7j7Mhn1EHaV5Cb3Paz_g&oh=00_AfIkeL1c9fFqaVG3TJYowjbxoUfgcAgHHkHBkA77_fQ5_g&oe=682B38A9)

![[𝐍𝐎𝐕𝐎 𝐏𝐎𝐃𝐂𝐀𝐒𝐓] 📢 A propósito das celebrações dos 𝟒𝟎 𝐚𝐧𝐨𝐬 𝐝𝐨 𝟐𝟓 𝐝𝐞 𝐀𝐛𝐫𝐢𝐥, recolhemos junto de alguns sócios e amigos do CNC depoimentos sobre o tema Liberdade. Publicamos a intervenção de 𝐋𝐞𝐨𝐧𝐨𝐫 𝐗𝐚𝐯𝐢𝐞𝐫, em 2014.

Para ouvir, clique no link para Podcasts, na bio @centronacionalcultura

🎧 Audio-histórias do Centro Nacional de Cultura

#CNC #CentroNacionaldeCultura #audiohistoria #podcast #liberdade #25deAbril #LeonorXavier](https://scontent-lis1-1.cdninstagram.com/v/t51.75761-15/494663922_18313716181224771_7551572065843906758_n.jpg?stp=dst-jpg_e35_tt6&_nc_cat=101&ccb=7-5&_nc_sid=18de74&_nc_ohc=wiAcb7K3zOYQ7kNvwGhvyUf&_nc_oc=Adm6Nf2YOEL41A20bgbMdETXvk9EFpmrkwIiBvl3nbzjjHMhYC06ezkkgI8OplVeZ5U&_nc_zt=23&_nc_ht=scontent-lis1-1.cdninstagram.com&edm=AM6HXa8EAAAA&_nc_gid=fU7j7Mhn1EHaV5Cb3Paz_g&oh=00_AfKLXa9ZUADrLO53CrnBq3WvQeJIawAGbkdqAvkQvxefUg&oe=682B0678)