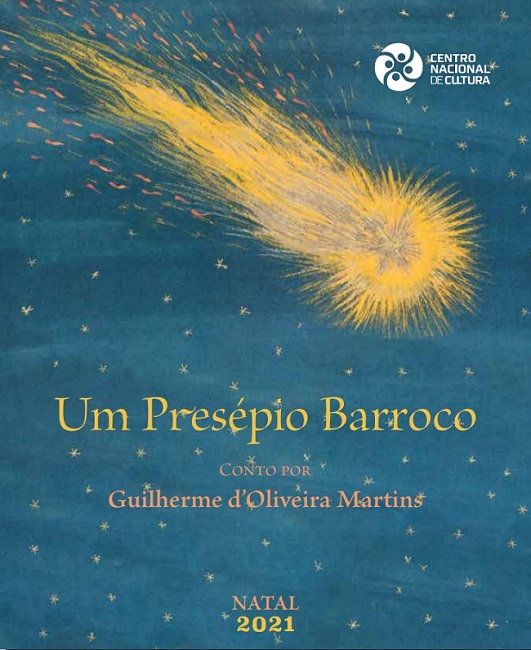

Era o Natal de 1669, havia azáfama em casa de Baltazar Gomes

Figueira, artista com dotes e experiência consagrados, e de D. Catarina

d’Ayala, andaluza que se tornara portuguesa por amor. Reinava ainda o

Senhor D. Afonso VI, mesmo que só formalmente, pois era regente seu

irmão D. Pedro, que viria a ser o segundo de seu nome. D. Maria

Francisca de Saboia era a Rainha-Princesa desde abril de 1668, havia

pouco mais de um ano, quando a Bula do Papa Clemente IX autorizou a

anulação do matrimónio com D. Afonso, pelo reconhecimento da sua

incapacidade, e permitiu o consórcio da Rainha com o regente D. Pedro. A

história foi longa e atribulada e não cabe aqui desenvolver o seu

enredo. A filha de Baltazar e Catarina, Josefa, era uma jovem pintora

reconhecida, consagrada pelos muitos que a visitavam para vê-la

desenhar, gravar ou pintar e para adquirirem as suas preciosas naturezas

mortas em que deliciosos acepipes se associavam a decorações florais,

verdadeiras metáforas divinas, que davam luz e cor à melhor poesia do

tempo. Havia movimento, alegria, música, um verdadeiro bailado

permanente, naquela Quinta da Capeleira, nas proximidades de Óbidos,

ponto de encontro de artistas, poetas, pintores e músicos. Há mais de

trinta anos que a família regressara de Sevilha e as ligações andaluzas

continuaram a fazer-se sentir. Francisco Herrera, el Viejo, artista e

pedagogo, tinha sido padrinho e inspirador daquela família. Morrera há

mais de dez anos, mas mantinha-se como referência e as famílias

continuavam a dar-se e a visitar-se. Como habitualmente, também naquele

ano os amigos próximos andaluzes tinham vindo até Óbidos para festejarem

a época natalícia e o Dia de Reis.

Mas havia um pequeno

segredo. Josefa tinha prometido a seu pai uma especial lembrança

natalícia para toda a família e, havia algumas semanas, escondia por

trás de uma manta escura uma tela misteriosa, que não desejava mostrar a

ninguém… Com um método de cuidado e pormenor, que lhe era bem

conhecido, passava horas e horas, quando a casa se aquietava e os

convivas se recolhiam, a tratar a sua obra. Que esconderia ela? Uma

natureza de mil flores e iguarias ou a representação de um ente querido?

O mistério era especialmente desejado e protegido por todos. Entre a

azáfama das vésperas da época grande da Natividade, multiplicava-se nas

cozinhas a confeição das iguarias e acepipes. Josefa não faltava aos

preparativos e apenas se apartava dos amigos e da família para, em horas

tardias, se dedicar ao misterioso tesouro. Mas no tempo em que se

afadigava nos arranjos da casa, eis que aprontava as mesas com as

iguarias, numa decoração profusamente barroca, com pão de ló, biscoitos,

suspiros, queijadas, sonhos, fatias douradas, azevias, broas de milho,

morgados, ovos-moles, toucinho do céu, castanhas doces, caramelos,

pudins, leite-creme, e os assombrosos queijos da Serra tudo com o

enquadramento das pequenas flores, dos linhos engomados, dos tecidos de

cores variegadas, das cerâmicas, dos cestos, das frutas abundantes, as

peras, as maçãs, as romãs, os figos, as castanhas, as nozes ou as

amêndoas. Mas em toda aquela profusão, havia a ideia de projetar o

Menino Deus na eterna representação eucarística da superação da ideia

antiga do sacrifício judaico, agora substituído pela vitalidade da

natureza que juntava o pão e o vinho, o leite e o mel… Para a jovem

Josefa, no fundo, não haveria melhor representação para a Arte do que a

ideia do nascimento, como metáfora da criação, que permanentemente

revive e se repete. Havia poucos dias, nos encontros que mantinha no

Paço Real com a Rainha-Princesa D. Maria Francisca, que por ela tinha

especial apreço, enquanto pousava para um retrato, esta a desafiara a

tornar viva na sua pintura um presépio no qual pudesse deixar presente

uma vida criadora, permanentemente lembrada. E vinha à memória Jerónimo

Baía e a sua bela invocação: «– Venha ao portal logo; / Verá que não

minto, / Pois de várias sortes / É doce infinito. / – Desculpa, minha

alma. / Mas ah! Que diviso?! / Envolto em mantilhas, / Um Infante

lindo!». E eis que o segredo se revela. Num momento fugaz, Josefa

mostrou a seu pai a obra que a ocupava tão intensa e misteriosamente. E

Baltazar Figueira teve um assomo de orgulho. Essa era a obra que sempre

ambicionara fazer e apresentar, não como mostra de artesão, mas como

humaníssima expressão de um nobre sentimento. Conhecera muitas

representações de presépios, mas nunca encontrara uma ligação tão

completa entre a humanidade e o espírito. Ali estavam um pastor e uma

pastora, que invocavam as melhores éclogas e que reclamavam toda a

riqueza dos diálogos de mestre Gil e do seu teatro – como figuração da

vida. Ela e ele, os dois pastores, trazem nos cestos, amorosamente

arranjados, envoltos no mais alvo dos linhos, os melhores manjares,

símbolo e destino de um doce infinito. E adivinham-se sopa e arroz de

cabidela, quase se ouve o grasnar do pato que os acompanha. É a vida

vivida que ali está bem presente. O pastor e a pastora honram o

Menino-Deus, que os anjos papudos glorificam, suspensos como se não

tivessem peso – “Gloria in Excelsis Deo”. Por perto, estão o asno e o

boi a aquecer o ambiente de luz. E uma vela acesa torna-se penumbra

diante da intensidade que emana da criança, que os pais protegem com

desvelo. Maria e José oferecem-se ao pequeno Emmanuel e os seus olhares

cruzam-se num diálogo que nos interpela. Foram grandes o júbilo e a

festa quando a pintura foi revelada, tudo dominando. Em boa hora, Josefa

aceitara o desafio de D. Maria Francisca e dera vida a um presépio

único, que passou a representar a quietude e a paz. Continuava a azáfama

em casa de Baltazar Gomes Figueira, artista com dotes e experiência

consagrados, e de Catarina, andaluza que se tornara portuguesa por amor.

Josefa d’Ayala, dita de Óbidos, fizera com muito amor aquele quadro de

luz e de serenidade que se tornou centro e motivo de entrega, de troca e

de encontro para aquela família que celebrava a vida que vivia e a

amizade que cultivava…

Bom Natal!

Guilherme d’Oliveira Martins